シェーンベルクの音楽に激しく心を動かされた事があります。その感動があまりに大きかったので、スコアを入手して楽曲の分析(アナリーゼ)を行い、さらに他のシェーンベルク作品もむさぼるように聴く有り様でした。しかし、最初からシェーンベルクの音楽が好きだったかというとそうでもなく、むしろつまらないと感じていた時期が長い間ありました。

あの有名な『浄夜』も『月に憑かれたピエロ』も、あるいは彼の音列技法が完成の域に達したと言われる『管楽五重奏曲』も、とうてい面白いとは思えなかったのです。シェーンベルクの音楽は聴衆から激しい非難を受けて演奏会が中止となったこともあるそうですが、そのような事例を鑑みても、同じように感じる方が多いのではないでしょうか。

しかし、シェーンベルクの音楽の登場は、切り捨てるにはあまりに大きな西洋音楽芸術における歴史的事件でした。無調やセリーと呼ばれる音楽の原点で、現代音楽のメインストリームとなった事もあり、現在でも芸術音楽の重要な基底のひとつです。シェーンベルクの音楽を楽しめるようになる事は、20世紀以降の芸術音楽の大きな扉のひとつを開く事にもなるでしょう。

今回は、シェーンベルクをつまらないと思っている方が、シェーンベルクを楽しめるようになるかも知れない方法を紹介します。

目次

シェーンベルクについて

シェーンベルクは後期ロマン派全盛の1874年にドイツに生まれました。

1907年の公演から、万雷の喝采を浴びた1913年の『グレの歌』まで、シェーンベルクの音楽は概ね好意的に受け入れられていました。

しかしそのひと月後の3月31日の公演で『室内交響曲第1番op.9』が演奏された際には激しいブーイングを浴び、警察が出動して公演が中止となる事態に発展、以降のシェーンベルクは批評家や聴衆の無理解と戦う事になりました。1934年にナチから逃れてアメリカに亡命、彼の音楽を評価した戦後前衛派の登場を待たずに1951年に他界しました。彼の作風は、後期ロマン派風であった時期、無調時代、12音列技法の時代という3つに区切ることが出来ます。

後期ロマン派的な作風は、ドイツではマーラーやR.シュトラウスらが活躍していた頃で、機能和声や全音階法での作曲は飽和点にまで達していました。音楽的なブレイクスルーが待たれるところで、フランスでドビュッシーが長短両調に依存しない作品を発表するなど、様々な技法が一気に出てくることになります。

シェーンベルクにとってのこの時代は、調音楽が無調にまで至る過程だったと捉えると分かりやすいかもしれません。

次に来る無調と12音列技法の時代は近い意味合いを持っていますが、自由作曲していたのが無調、そこに音列という新たな構造的原理を持ち込んだのが12音列技法と考えると理解しやすいかと思います。

シェーンベルクの音楽をつまらなく感じるいくつかの理由

シェーンベルクの音楽をつまらなく感じるとすれば、その理由はある程度まで一般化できるのではないかと思います。大きく分けると、以下の3つです。

・前衛音楽だと聞いていたのに、前衛音楽的な刺激を感じられなかった

・構造がよく分からないので途中で飽きてしまう

・響きがつまらない

まだ良いシェーンベルク体験をされていない方は、上記3つのいずれかの理由に当てはまっているのではないでしょうか。もしそうだとすれば、以下に挙げる方法でその問題が解決できるかもしれません。

シェーンベルクの音楽の聴こえ方が変わった瞬間

つまらないと思っていたシェーンベルクの音楽に対する印象が一気に変わった体験があります。グールドの演奏した『3つのピアノ曲op.11』を聴いた時です。まずは張り詰めたようなサウンドに痺れ、即座に聴き直した2度目には構造の明確さと見事さに意識が引きつけられ(これはグールドの楽曲分析能力と、それを反映した演奏によるところが大きかったと思います)、さらに続けて聴いた3度目には楽譜の入手を決意し、アナリーゼを始めたほどでした。ずっと敬遠していた作曲家の作品に、あっという間に魅了されたのです。

『3つのピアノ曲』は、上記3つの弱点のすべてを克服した曲であると思います。シェーンベルクの代表作にこの曲を挙げる人も少ないかと思いますが、シェーンベルクの音楽愛を醒覚させた音楽体験も相まって、筆者にとってもっとも好きなシェーンベルクの曲のひとつとなりました。

理論や音楽史上の価値ではなく、感覚として喜べるものから聴く

独自の作曲技法を作ってしまうほどの論理性を持つシェーンベルクなので、その魅力が語られるときに、どうしても「無調」や「音列」という論理から紹介されることが多いようです。しかし、人が音楽を良いと感じるときに、その理由が「無調だから」と感動することはないでしょう。「その無調が素晴らしいものであったから」感動するのではないでしょうか。

シェーンベルクの名曲紹介として取り上げられることの多い『浄夜』、『月に憑かれたピエロ』、『管楽五重奏曲』といった曲は、こうした作品の完成度ではなく、音楽史上における技法の成果の度合いによって紹介されているように感じます。「初の無調曲」「最初の音列技法曲」といった具合です。シェーンベルクをつまらないと思ってしまう原因のひとつは、シェーンベルクの素晴らしい曲が本当の意味で聴かれていない事にあるのではないでしょうか。

「前衛と聞いていたのに、前衛音楽的な刺激を感じられなかった」という方におすすめの入り方

では、どこから入れば、シェーンベルクの音楽が持っている美感に触れやすくなるのでしょうか。これを、つまらないと感じる3つの症例ごとに分けて書いてみます。まずは、「前衛音楽だと聞いていたのに、前衛音楽的な刺激を感じられなかった方」への、おすすめの入り方です。

シェーンベルクの理解には、大きく分けてふたつの方法がとられる事が多いと思います。ひとつは、19世紀末から20世紀初頭の西洋音楽という枠でとらえる方法。もうひとつは、現代音楽やセリー音楽の枠でとらえる方法です。

「前衛音楽だと聞いていたのに、前衛音楽的な刺激を感じられなかった」と感じた方は、後者の文脈からシェーンベルクにたどり着いたのではないでしょうか。

本稿の最初にシェーンベルクの簡単なプロフィールを紹介しましたが、初期のシェーンベルクの作品は後期ロマン派音楽に属する作風を持っています。『ペレアスとメリザンド』や『浄夜』といった作品がこれに当たり、前衛的でシリアスな音をこれらに求めるのは酷です。セリーの文脈からシェーンベルクに入るのであれば、これらの曲は後まわしにして、作品番号でいうと、11以降から33番あたりまでがおすすめです。

「構造がよく分からないので途中で飽きてしまう」という方に

シェーンベルクの楽曲の構造がよく理解できなかったとしても、それはあってしかるべき事かと思います。極端な例ですが、アメリカン・ソングフォーム形式が99%という現在の英米や日本のロックやポップスを中心に音楽を聴いている方が、シェーンベルクの『管楽五重奏曲』の構造を聴き取れるかと言ったら、相当に難しいのではないでしょうか。

クラシック愛好者ですら、ポリフォニー時代の音楽に親しんでいないと難しいかも知れません。

シェーンベルクの音楽は実験音楽ではなく、むしろ構造に重点を置いた音楽なので、答えのない詰め将棋を解かされるような楽曲とまではいかずとも、少なくない楽曲が難解な構造によって成り立っています。

ですので、まずは構造の分かりやすい短い曲か、小編成による曲から聴くことを推薦します。

後期ロマン派の影が残る無調作品『三つのピアノ曲』をはじめとしたピアノ独奏曲、他にも『5つのピアノ曲op.23』などは入門編としてオススメです。これは12音列技法で書かれています。どちらも音の要素を繋げるだけである程度の構造が見え、しかもその構造自体が絶品である素晴らしい曲です。

「響きがつまらない」という方へのおすすめ

現代のジャズやタンゴと比べても、ドイツの水脈を継ぐクラシック音楽は、音色や響きに無頓着です。さらにシェーンベルクは対位法の音楽という構造的側面を注視されるので、なおさら響きがつまらないと感じるかもしれません。しかし、シェーンベルクの音楽にはすぐれた色彩感覚を持つ楽曲も幾つかあります。その決定作として推薦したいのが、未完のオペラ『モーゼとアロン』です。

このオペラで最初のセリフを語るのはモーゼですが、それまでの40秒で、そのサウンドに心を奪われてしまいました。

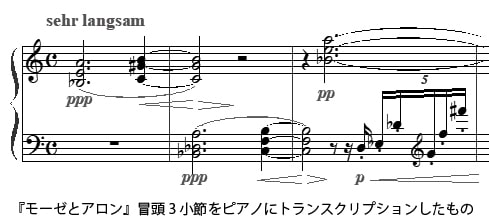

なぜ『モーゼとアロン』の最初の数小節にそこまで心を奪われるのでしょうか。ここにシェーンベルクを理解する鍵が詰まっているように思われますので、以下、簡単に紐解いてみます。ここが心に刺されば、シェーンベルク再入門は成功でしょう。

理屈は後からで十分、しかしその理屈に嵌ると最高の世界が待っている

『モーゼとアロン』の響きの素晴らしさは感覚だけの話ではなく、聴覚的な刺激や楽曲としての骨格を感じるための論理的な仕掛けが施されています。

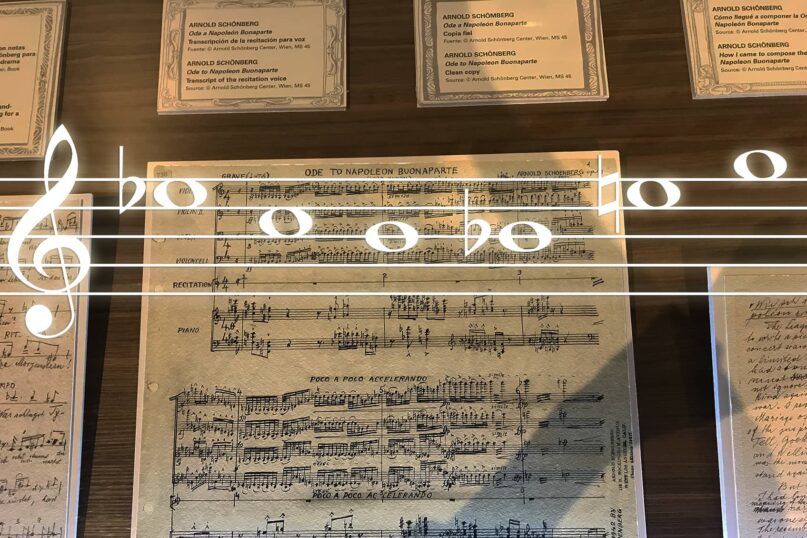

『モーゼとアロン』は完成した部分だけでも90分に及ぶ大作ですが、たったひとつの音列からできていると言われています。

曲の冒頭で響く木管楽器群の音を拾ってみると、最初の和音が[B♭/ E / A]、セリー(音列)は恐らく[A / B♭/ E / D / E♭ / C# / G / F / F# / G# / B / C]。

この一群に対し、その転移反行型を用いた音群がカノン状に重なります。最初の和音を、ヒンデミットの半音階法の教科書に則っていえば、最も近親関係の遠い音(増4度=減5度)と、次に遠い音(短2度/長7度)によって構成してあります。つまり、オクターブ内の3音の抽出において、最も衝撃的な音の並びでセリーが構築されているのです。そしてこれを水平軸(時間軸)だけでなく垂直軸(和音)に配置する事で、モードの暗示ではなく具体的な和音として響かせているわけです。

セリー音楽は線の音楽と思われがちですが、この曲でシェーンベルクは後期ロマン派が行き詰っていた和声面を、自由作曲ではなくセリーという論理を背景に解決したわけです。

『モーゼとアロン』でセリフが出てくるのは6小節目からですが、素晴らしい響きと構造を持ったその前の5小節を分析するだけでも、驚くほどの和声的/構造的な発見に満ちています。

そして、これだけの構造美を『浄夜』や『月に憑かれたピエロ』に見出すことは、私には出来ませんでした。『浄夜』は美しい曲ですがシェーンベルクが最終的に至った音楽ではなくあくまでロマン派のエピゴーネンであった時期の作品であり、『月に憑かれたピエロ』は無調という音楽の初期の傑作という音楽史上の観点からの評価という側面が強いのでしょう。作曲家の集大成ともいえる『モーゼとアロン』のほうが、音楽的にはより強度を持った作品と言えそうです。

まとめ

予備知識がなくても、響きの美しさにあふれ、また構造も把握しやすい『3つのピアノ曲』や『モーゼとアロン』から聴き始めると、シェーンベルクの音楽が持っている魅力に触れやすいのではないでしょうか。これらの音楽に親しむうちに、シェーンベルクの音楽が持っている構造の魔力に目が向く事になるでしょう。その時は、あの「難解」と思われがちな『管楽五重奏曲』あたりも、まったく違ったものとして聴こえてくるかもしれません。

当時のヨーロッパの聴衆にも、『モーゼとアロン』のようなシェーンベルクを聴くための下地があれば、あるいはシェーンベルク当人がそのような「地ならし」をする温情(?)をもっていれば、13年3月の公演も警官隊の出動はなく、万雷の拍手で幕を閉じていた気もしますね。